|

�ɐ��d�C�S��(�_�s��)�{���F�o�R�S�� �Q�O�P�X�N�S���P���X�V �Q�O�O�V�N�P���P���n�� |

|||||||||||||

|

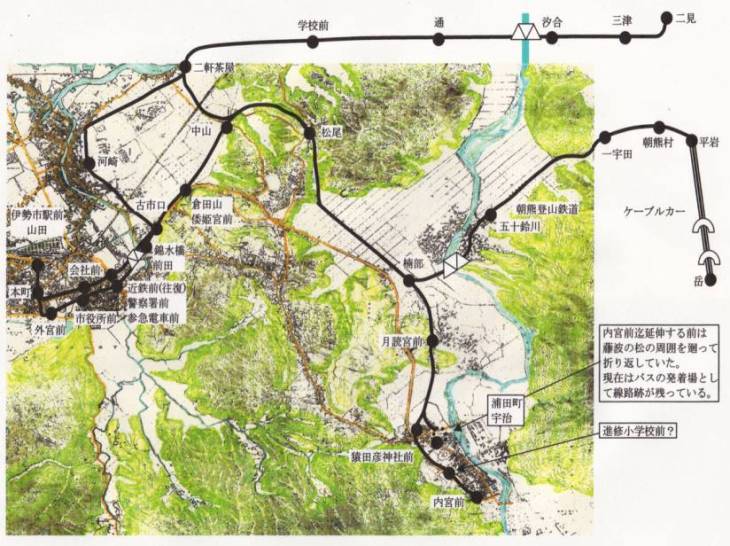

����{�鍑���n���ʕ� ���a�T�N�����y���}�C���̒n�}�̈ꕔ���g�債���F���� �d�����Ă���w���͉w���̕ϑJ�������Ă��� �̂̎ʐ^�Ɣ�ׂĂ݂����Ȃ�܂��̂Ńu���O�u���ɂ����̈ɐ��v�ɂ����͂��������A�����N�����Ă��������܂��� |

|||||||||||||

|

�_�s���i����Ƃ���j�Ƃ́A���ĎO�d���ɐ��s�i���E�F���R�c�s�A�ʏ́u�_�s�v�j�ɑ��݂����O�d��ʂ̋O�����i�H�ʓd�ԁj�ł���B�s���ԑ��ݗA���̑��A���S�E�ߓS�̈ɐ��s�w�E�F���R�c�w�Ƃ������ɐ��s�̃^�[�~�i���w����A�ɐ��_�{�E�Y�������ό��E�Q�q�q�A���̖������ʂ����Ă����B�����d�C�S���i��̓����s�d�j���17���A���s�d���1���������J�ƂŁA���{��7�ԖڂƂȂ���̂ł������B(�Q�l)�����Q�W�N���{�ŏ��̎s���d�ԋ��s�őn�ƁB �H���T�v�i�p�����O��1961�N1�������j �S�H����:14.0km ���{��:6.8km�i�ɐ��s�w�O�`���{�O�j��:6.6km�i�Îs���`�j���R��:0.6km�i���R�`�����j �O��:1067mm �d��:����600V ���p�O�����:�ɐ��s�w�O�`�Îs���A���c�F�_�БO�`���{�O�i�S�̖̂�2���ŁA���͐�p�O���j �������:�{���`�Îs���i�㉺���Ԋu��j�W�d���u:�|�[���i�p�~���܂Łj |

�핔�`�\���Ԃ̓S���� |

||||||||||||

|

�n�� ���H�j�ɐ��s�w�O���O�{�O���ɂ����̈ɐ����s�����O���x�@���O�i�Q�}�d�ԑO�A�ߓS�O�j�`�ѐ����i�O�c�j�`�Îs�� ���H�j�ɐ��s�w�O��������БO���������x�@���O�i�Q�}�d�ԑO�A�ߓS�O�j�`�ѐ����i�O�c�j�`�Îs�� ���{�s�j�Îs���`�q�c�R�i�`�P�{�O�j�`���R�`�����`�핔�`���Nj{�O�`���c�F�_�БO(�� �Y�c�����F��������) �`�i�C���w�Z�O�`���{�O���ɂ����̈ɐ� �s�j�Îs���`�͍�`�����`�w�Z�O�`�ʁ`�����`�O�Á`�� ���{�`�j�����`���R�`�����`�w�Z�O �^�s�Ԋu:30���i���w����7�`15���Ԋu�j���v����

�O�{�O�`���{�O:21�� �`�O�{�O:29�� �`���{�O:27�� ���� �E���ʍs�̗̍p �F�ɐ��_�{�֎Q�q����ہA�O�{�����Ă�����{�������̂����ʂł��邪�A���̍ۊ��q�̂悤�Ɉɐ��s�w�O�`�ߓS�F���R�c�w�O�Ԃ̏㉺����������Ă�����Ԃł́A���O�{�ɋ߂��ق���ʂ�H��������Ƃ��A�O�{�O���o�R�������̖k�i���Ă��F���R�c�w�ɋ߂��ʒu��ʂ�H���������Ƃ����ق����D�s���Ȃ��߁A���{�ł̈�ʂ̓S���⓹�H�������ʍs�������Ƃ��Ă���̂ɋt����āA�E���ʍs�ƂȂ����B���̂ق��̋�Ԃł��A�^�]��̊��Ⴂ��h�����߂ɍs���Ⴂ�ꏊ�͂��ׂĉE���ʍs�ɂ��Ă����B ���a3�N1928.11.01���F�o�R�S���������A���F���Ƃ��ē��ИH���ƂȂ�B �핔���ɂ����̈ɐ��`�\���`��F�c���ɂ����̈ɐ��`���F�����ɂ����̈ɐ��`�������ɂ����̈ɐ����P�[�u���J�[���ɂ����̈ɐ����x |

�ߘa���N2019���č�243�� �ْ��u�ɐ��̘H�ʓd�ԁv ���f�ڂ���܂��� |

||||||||||||

|

�N�\�i�ɐ��s�jH24�Łj |

|||||||||||||

|

����20�N |

1887�� |

���c���O�Y��ɂ��d����Аݗ����ė��āB���̌㒆�f |

|||||||||||

|

����26�N |

1893�� |

���É��d����Ђ���d����Аݗ��̓������������������A���̖ڂ������I������B |

|||||||||||

|

����28�N |

1895.01 |

���s�d�C�S���J�� |

|||||||||||

|

1895.05 |

�{��d�C������� �ݗ����N ���c���O�Y�A�H�c�쏕��ɂ���d����Аݗ�����悳�ꂽ���A����ŁA���̉��������A������A�Љ�������̊�悪����A���N�H���痼�҂̒������s��ꂽ�B�i�ɐ��s�jH24�Łj ��������(�ޗǏo�g�����O�\�l������s���㓪��)�A�Љ�����(����

�O�c�@�c�� ���{�������В�)�A���c���O�Y(�R�c��s������A�Q�{�S�������)�A�H�c�쏕�A���� ���A���䒉�O�Y�A�O�����O�Y(�F���o�g

��O�\�l������s

���S�����N�l)�A��ؖ{�K�g�甭�N�l13���͐��͔��d�A�d�C�S����ړI�Ƃ����{��d�C��ݗ����N�����B �В��F����

���A������F�R���P�ܘY(�O�\�l��s)�A�č����F�O�����O�Y�A�� �����炪�A�C�����B(�����d�C

��^�A�v�����S���j�����6���A���c������d�S�����O�\�N�) |

||||||||||||

|

|

|

���c���O�Y�y�����v�N�z�V�Q(70)��1846�`1916�O���R�`�吳�T�y���n�z�L�O(�Ԃ��������`�啪�k��)���p�F�R�y�Z�n�z�y�{���z�y�ʏ��z�y�c���z�y�ʏ́z����y�����z�y�덆�z���R�y�n���z��H���Y�̎O�j ��n�F�v����坔� �y�����z�Ƃ͗ݑ�L�O�p�F�R�̎����E�ŁA�ƌZ��T�͖����c�̑�`���������ɔV�ɏ}�����B ���O�Y���B�ʒf�A�ϐ��̎u��L���A�����L����c�L�����̖�Ɋw�сA�����������s�ɓ����O�������̒m���������T�N���Ƃ̗p����тђ��H�˂Ɏ���̓r���߂Đ_�{�ɎQ�q�������A�{�_�̚@�ڂ���D���ڂ��A�|�o�p赂�������āA�[�����̑�������ꂂ����J�ցA�S�R�Ƃ��Ċf���̎u����B ���㐋�ɋ����R�c�ɒ�߁A���u�����F���A����P�������Ƌ��ɝh���N��݂˞���e����A�㉏�����Ĕ��O�����c���̎k�ƂȂ����B�펞���O���͉ƋƟu�����ɂ߂���ǁA���ɂ͕��R�ς��ċ����̂ŁA�ނ͞G���ɓ��c���߂��肵�������̒m�����A���㉇�ɂ��{�Ƃ̐�����}��j���\�]�N�ɂ��ĉƉ^��҉��B���ԍ�n�ɉ��đ��㓙�ٔ����ɕ�E���A�������ɋ������\�ցA��萳�����Ƌ����z�n���D���̑n���ɏ]�������B ����A���A����R�c�ɉi�Z�̎u�������A�����P�X�N�g�쐴�O�Y���_�������N���ĔV�����ƓI�̎��Ƃ��炵�߁A�V���������Đ_�{�̑�����ێ������B���̌����Ȃ���тɑ��ẮA�G���Ɉ������t�܌M�ǂ��O�g���u����������ꂽ�邪�A���x�_�{�i�K�句�̉��ɐ��Y���𑍍݂قƂ��ĉF���R�c�s�������N�ƂȂ莡�т��i�v�ɕ\�����邽�ߐ_�s�q�c�R�ɋI��������������B�������Q�R�Q�{�S���N���Č����̐����Ɏ��炵�߁A�����Q�X�H�c�쏕����{��d�C�S�������n�݂��ēd���d�Ԏ��Ƃɋy�сA�����R�T�s���d�Ԃ��J�ʂ�����B���������d�C��������̊���Ȃ����̂��A�F���͂ɂ�����̂ł���B �����Q�V�N�쑺�l�Y���q����R�c��s���N���āi�吳�V�N�����j�B���Z�Ɏ����A�Y�Ƃ̔��B��}�������Ƃ����Y��ׂ��炴�邱�Ƃł���B �쑺�l�Y���q�A�g�쐴�O�Y��ƐB�Y�g��g�D���Đ_�s�����̑n�Ƃ������A��������S�ɂ��o�c���Đ_�{��p�̈�����������B |

|||||||||||

|

�H�c�쏕�y�����v�N�z�U�S��1860�`1924�������`�吳�P�R�y���n�z�吢���y�Z�n�z�� �y�{���z�쏕�y�ʏ��z�y�c���z�y�ʏ́z�y�����z�y�덆�z�y�n���z���쏕�̒��j �y�����z��X���������c���A�����Q�O�N�m�����ɓ]�Ƃ����B �����S�ɕx�݁A���Q�W�N���c���O�Y���Ƌ��͂����{��d�C���������n����������ĎВ��ƂȂ�A���̔��W�ɐs�͂����B�R�T�N�R�c�Ԃ̓d�ԊJ������ė��N�V���������A�����ė��{�Ԃ̓d�ԊJ�ʁA�Ԃ̘A�������������B��Ód����ЁA�y�я���d�C��Ђƍ������O�d�����d�C��������ƂȂ�ɋy��őސE�����B(�吳�P�P�N1922) ���Ђɉ����Ă͂��̑��N�̌��J�ɏV���邽�߂ɈԘJ������Ȃ��Ă��A����БO������(�P�X�Q�V�N ������������ ���O���������ۑ�������̒����ɂ��)�����݂��ĔV��\�������B�����Q�Q�N���I��Ē���c���A�s��c���A�s�Q������ƂȂ�s���ɎQ�^�����B |

|||||||||||||

|

����29�N |

1896.01 |

�{��d�C�������

�吢�Ò��ɉ���������ݒu |

|||||||||||

|

1896.04 |

�{��d�C������� �o�� ���̖ړI�� �P�j�{��̐��͔��d�ɂ��d���E�d�ԁE�H�ƁE���ɗ��p �Q�j�R�c�E�Ԃ̓d�C�S�� �R�j�s���ւ̓d���~�� |

||||||||||||

|

1896.10 |

�{��d�C�������

�ݗ�������� ���̎��ɂ͐��͔��d�ƎR�c�E�Ԃ̓d�C�S���͋����Ȃ������B�F���ꂽ�͓̂d�����Ƃ݂̂ŁA�Η͔��d�ɂ��c�Ƃɐ�ւ��A���Ƃ������邱�Ƃɂ��� |

||||||||||||

|

1896.10.18 |

�{��d�C������Бn�Ƒ��� ���{���͎��Ƃ��W�ŁA�����v���25���~��6��5���~�Ɍ������B�����͑��ƒn���̃o�����X���Ƃ��āA�В��ɕ�����i���j�A������ɏH�c�쏕�i�ꖱ�j�A���c���O�Y�A�R���P�ܘY�i���j�A����P�����I�C���ꂽ |

||||||||||||

|

����30�N |

1897.03 |

���c���O�Y��͉F���d�C�S���̖��`�ł��o�肵�����p�����ꂽ |

|||||||||||

|

1897.04 |

�{��d�C�������

���������⟺���ֈڂ� |

||||||||||||

|

1897.06.11 |

�{��d�C������� �В� �H�c�쏕�A���{��13���~ �⟺��ꔭ�d���i���݂̒����d�͊��ɐ��c�Ə����j�F�D㣂P��i100�n�́j���d�@�P��i50kw�j���d�������c�ƊJ�n �s���ɓd���V�W�P��_�� �R���̐ΒY�͐��c��̏M�^�Ŋ⟺�܂ʼn^�ꂽ���A��ɂ͓����܂ʼn^�сA���g����A���d���܂œd�Ԃʼn^�э��� |

||||||||||||

|

1897.09.23 |

�{��d�C���d�C�S���~�݂����c�\�� �⟺�������厚�]���Ԃ̋O���̋����ꂽ |

||||||||||||

|

����34�N |

1901.02 |

�⟺�������厚�]���Ԃ̋O���N�H�F�� |

|||||||||||

|

����35�N |

1902.07.16 |

�{��d�C�Վ�����ɂēd�S���ƌv��Ă����c�����B |

|||||||||||

|

1902.12.08 |

�R�c�ԓd�C�S���H�����H |

||||||||||||

|

����36�N |

1903.02 |

�d�ԉ^�]�p�Ɋ⟺��d���i�ѐ����������݁A����70kw�j�� |

|||||||||||

|

1903.06.04 |

�R�c�ԓd�C�S���v�H |

||||||||||||

|

1903.07.11 |

�R�c�ԓd�C�S�����^�] |

||||||||||||

|

1903.08.0�P |

�i����37�N2���̐�����j�{��d�C���ɐ��d�C�S���Ɖ��́A�В� ���c���O�Y �⟺���E�Ԃ��J�ʁA�ԗ�������J�Ƃ��� �R�c�E�Ԃ̉^���͕Г�12�K�A�ߑO6�����ߌ�7���܂�58�������^�s |

||||||||||||

|

1903.08.05 |

�{���`��7.6km�œd�Ԃ̉^�s���J�n |

||||||||||||

|

1903.09 |

���{��26���~�ɑ��� |

||||||||||||

|

����38�N |

1905.08.04 |

�R�c�w�O�i��A�ɐ��s�w�O�j�`�{��(�⟺��)��0.3km���L�J�� |

|||||||||||

|

����39�N |

1906.07 |

���{��70���~�ɑ��� |

|||||||||||

|

1906.10.05 |

���{�s���d�C�S���H���v�H |

||||||||||||

|

1906.10.16 |

�Îs���`�F���i��A���c�F�_�БO�j��4.5km�J�� �ԗ���24��Ƃ��{���E���c�F�_�БO�Ԃ��J�� �O�{�E���{�Ԃ̊J�Ƃ��x�ꂽ�ɂ��ẮA�{��d�C��ЂƎQ�{�d�S��Ёi���s���R�@���q��j�Ƃ̋����A���H�~�����p�ɂ��ẲF���R�c���̗����̒x�ꂽ���Ƃ����� �@���̊Ԃ̓d���̉c�Ə�Ԃ�����ƁA���v�Ɛ���30�N��450����39�N�ɂ�707�ɁA �܂��A�d������1786����2438�ɑ��債�Ă���B���݂�39�N�̎���73,415�~�̓���́A�d��������29.6���A�S�������ق�70.4���ƂȂ��Ă���B |

||||||||||||

|

����40�N |

1907.06 |

�В��F���c���O�Y�A���В��F�H�c�쏕�A�햱�F����P���A������F���䒉�O�Y�A�ܕx������(���R�S����c��)�A�č����F�c�����g(���Q�Q��P��F���R�c����c��)�A�|���P���A���|�ØZ�B

�����Ɏ��{��70���~��{�z�������A140���~�ƂȂ��� |

|||||||||||

|

����P���y�����v�N�z�U�V��1849~1915�Éi�Q�`�吳�S�y���n�z�\�H�y�Z�n�z�� �y�{���z�y�ʏ́z�y�c���z�y�ʏ́z�d���Y�y�����z�y�덆�z�́y�ʍ��z�y�n���z���j�̒j�y��n�z�吢�� �y�����z����F���R�c�����A��36�`40 �x��S�P�X��c�� �c����ސ����ɍ��T���w�сA���O���Ɋ��Ђ��K�����B�Ƃ͑�X��t�������̑㊯�����A�����S�S�N�̔p�~�ɉ�A���Ƃɏ]�����ׂ����������ĕď����c�B �����W�N�X���x��t�͊w�Z����ɐ�����A���P�O�N�Ɏ����Ďu��������ɓ������B���ꂪ��N�����E�ɐi�o���ׂ��O��ƂȂ蓯�P�T�N�S������c���ɑI��(���N�����u���G����)�A���̌㐔��d�I����A���Q�Q�N�����̎��{�̍ۂɐ�����ď���̉F���R�c�����ƂȂ�A���R�Q�N�ɂ͌S��c���A����c�������ˁA�A���R�U�N����c���ƂȂ�A���R�X�N�s��c���ƂȂ�A�������̂��߂ɐs�������ƂR�P�N�ɋy�B �V���o��A�ӋC���s�A�������S�S�W���̐l�ɂ��Đ��E�ɒy���Ȃ����}���Ɋׂ邱�ƂȂ��A���������Ȃ靨����Ȃ��ďO�]���B �܂����Ԃɂ����Ă��R�c��s�A�R�c�Ė�����A�ɐ��d�C����A�܃j���Ȃǂ̑n���o�c�ɓ������_�����ψ��Ƃ����၂��A�{���h�A�܃����X���A�镔�X���̉���ɂ��傢�ɗ͂�v���A�����R�O�N��������N�����Ď���劲�ƂȂ�A�n�����P�ɗ͂�p�����B�܂���̐l�ɂāA����~�͈͊��A�w�Ȃ̂�����ɂ��ʂ��Ă����B�A���w�Ȃ͍��t����n�݁A�吳�P�P�N�䑦�ʑ�T�j���ɔ\�y�J�Â̋�����A���s�҂ƂƂ��ɉ��t�傢�ɗ͂߂��B |

|||||||||||||

|

1907.01.16 |

�_�c�v�u�{�����R��荕�����j�������܂�

0.6km�J�� |

||||||||||||

|

1907.06 |

���{����140���~�ɑ��� �d�������n����l���l�������Ɋg�� |

||||||||||||

|

1907.10 |

�����V�����~���T���i�k�l���������l

�鍑�V���n���j�����A�m�l�Ɋ��蓖�Ă����ʁA��㑤���\�����쑺����(�Q��ځH�쑺暌��̑O�g�쑺���X�X��)��������ɁA���q����(�����̔���߉��ƌĂꂽ)���č����ɏA�C�B |

||||||||||||

|

����41�N |

1908.08 |

�d�������n�����Ɋg�� |

|||||||||||

|

����42�N |

1909.04.19 |

��K�ʂ�ɓd�C�S���H������ |

|||||||||||

|

1909.09.10 |

��K�ʂ�ɓd�C�S���H���v�H |

||||||||||||

|

1909.10.01 |

�O�{�O�`�Îs����1.3km�J�� ���̊Ԃ������㕡�������� |

||||||||||||

|

����43�N |

1910 |

�d�C���v�̑���ɑΉ����āA��d���ɓd���p���d�@�i300kw�j������ |

|||||||||||

|

����44�N |

1911.06 |

�d�������n���喩�_�З����Ɋg�� |

|||||||||||

|

�吳2�N |

1913.04 |

|

��Ԛ��F(������O)�A���K���Y(����������)��12���̔��N�l�ɂ��l�����핔�`�����厚�x�m�����ԍ|���S�� (����)���F�o�R�S��(��)�̖Ƌ��\���B���̌���ŁB ��Ԛ��F ���W�N�ȗ���X�����������`���A���O���֒����サ���B�����ېV�̍ہA�ݗ����H�Ƃ��]�O�̒ʂ�A����̂��Ƃ���舵�����ƁA�܂����O�̏�ɗ���̓������邱�Ə]���̔@���Ȃ�ׂ��ƒB����ꂽ�B�����Q�N�{�����߂����F�Ə̂����B |

||||||||||

|

�吳3�N |

1914.11 |

�F��(���c�F�_�БO)�`���{�O��0.9km�J�ƁB |

|||||||||||

|

�吳5�N |

1916 |

�В��F���c���O�Y�A������F�H�c�쏕�A�l�茒�g�A�~���T���A�͑������q�A �č����F���|�ØZ�A���q�����A�x�c�����Y�A�x�z�l�F�R���o���B ���c���O�Y

���N9��5���v |

|||||||||||

|

�吳7�N |

1918 |

���c�����i�݂Ђ� ���O�Y�k�q 1874����6�N-1939���a14�N�j�ɐ��d�C�S���В��A�C �i1907����40�N����d�C�S���ɓ��ЁA1925�吳14�N���ЎВ��ɏA�C�j |

|||||||||||

|

�吳8�N |

1919.12.18 |

|

��Ԛ��F�A���K���Y�A�c���P��(�ɉ�S����\)�A���c����(�ɐ��d�C�S���В��H)��̔��N�l�ɂĒ��F������ԕ��ʓS��4.2km�ƕ���`�x�w�ԍ|���S��1.1km(���፷412m

�������m��)�̖Ƌ��擾�B |

||||||||||

|

�吳9�N |

1920.01.28 |

|

���F�o�R�S��(��)�ݗ� |

||||||||||

|

�吳11�N |

1922.05 |

�d�͉�Ђ̐��������ɂ��A�ɐ��d�C�S���͏��㐅�͓d�C�E�Ód���ƍ��������O�d�����d�C�ƂȂ�B������y����H�c�쏕���ސE�����B ���Ђɉ����Ă͂��̑��N�̌��J�ɏV���邽�߂ɈԘJ������Ȃ��Ă��A����БO������(�P�X�Q�V�N ������������ ���O���������ۑ�������̒����ɂ��)�����݂��ĔV��\�������B���������͐펞�����o���ꂽ�ƕ����Ă���B |

���� |

||||||||||

|

�吳12�N |

1923.10.27 |

|

���F�o�R�S��(��) �H���ɒ��� |

||||||||||

|

�吳13�N |

1924 |

���c���� �O�d�����d�C�В��ɏA�C |

|||||||||||

|

�吳14�N |

1925.08.26 |

|

���F�o�R�S���c�ƊJ�n |

||||||||||

|

���a2�N |

1927 |

���F�x�����ԍ�����Аݗ��A�x�w�`�����؎��{���O��2km�c�ƊJ�n |

|||||||||||

|

���a3�N |

1928.11.01 |

���F�o�R�S���������A���F���Ƃ��ē��ИH���ƂȂ�B |

|||||||||||

|

���a5�N |

1930.05 |

���������d�C�i���c����

�В��ɏA�C�j�Ƃ��A����d�C�S���̌o�c�ł������a�̎R�O�����������i1940�N�ɍ�a�d�C�S���P���̘a�̎R�d�C�O���֏��n�A�Ō�͓�C�d�C�S���̘H���ƂȂ���1971�N�p�~�j�B |

|||||||||||

|

���a12�N |

1937 |

���M�d���i���c���� ���В��ɏA�C�`1939�j�ɍ����A���Ђ̒Îx�ǂ̊NJ��ƂȂ�B |

|||||||||||

|

���a14�N |

1939.08 |

����ɂ���ēd�͎��ƂƉ^�A���Ƃ����邱�ƂɂȂ�A�F���R�c�s���̋O�����͐V���ɐݗ����ꂽ�_�s����̌o�c�ƂȂ�B���c����

�v |

|||||||||||

|

���a19�N |

1944.02 |

�펞���̕s�v�s�}�H���Ƃ��Ē��F��(1��11��)���x�~�A�O�d�����̓S���E�o�X���Ƃ������O�d����������A���Ђ̘H���ƂȂ�B |

|||||||||||

|

���a34�N |

1959.09.27 |

�ɐ��p�䕗�ɂ���Ĉꎞ�s�ʂɁB |

|||||||||||

|

���a36�N |

1961.0120 |

�_�s�����o�X�ɓ]�����đS�p�B�ԗ��͎R�z�d�O�A�����q���A���S�A�L���S���A������Ȃǂɔ��p���ꂽ�Ƃ����B�i�a�v�c�N�Y

����{�꒘��O�d��� �_�s���̓d�ԣ�Q��jyugemu���u���ɂ����̈ɐ��v��育�����j |

|||||||||||

|

���a37�N |

1962.07.15 |

�x�~���̒��F����p�~�B |

|||||||||||

|

�Q�l�����F�ɐ��s�jH24�ŁAWikipedia |

|||||||||||||

|

���g�����̏� ���{�O�܂ŊJ�ʂ��Ă��Ȃ���������ɂ́A�����ɉY�c���◯�������肱�̎��������ĐܕԂ��^�]�����Ă��� |

|

�����ω� ���̂̐_�s�������w�t�� ���H�͐��H�Ղɍ��ꂽ�B�̂ƕς�Ȃ������ω��ւ̗�����������B�Ŕɂ͉E��

�����ω��Ə�����Ă��� |

|||||||||||

|

�����ς��Ȃ������ɂ���p�� ���̒����̑O��_�s���������Ă��� |

���ɂ͖����V�c����������_�{�� �Q�q�������Ƃ��L�O�����肪����B |

�����D���� (����ɂ͐�̉w������) �̂͗��H�ȊO�ɁA��������㗤���Đ_�{�ɎQ�q������@�������� |

|||||||||||

|

�Îs���E�͍�Ԃ�JR�S�� ���̉���_�s���������Ă��� |

���R�M������������� ������JR�S�� ���̉���_�s���������Ă��� |

�����S���� |

�����S���Ղ̑Ί݂ɂ� �����ؓ��������c���Ă��� |

||||||||||

|

�����d�C������Ђ̉��� |

|||||||||||||

|

�Ք��R�A�i��R���R�c�w������]�Â��ʐ^������A�����Ȃт����˂�������B����ɂ����ɐ��d�C�S���̉��˂��Ƃ����B����i��R���ܓ��z�e���S�i���B�����ʐ^�̌��Ɍ�����B������͔����R����̒��]�Ǝv���邪�A�R�c�w�Ǝs�������A���̋ߕӂ̍��������̊ԂɌ�����B �O�X���炻�̈ʒu����肵�����Ǝv���Ă������A����A�吳�W�N�̒n�}�����Ă�����L�q������A�����A���̒n�}�̊ۈ݂͂̌������ƌ������Ƃ��킩�����B ��P���˂����݂̏Z���Ŋ⟺���P���ڂX�Ԓn�i�����d���s�ɐ��c�Ə��j�ɂ���A�{��d�C��������{�Ђ����������ł���B���̑O�͉�БO��ԏ�ɂȂ��Ă����B ��Q���˂����c��e�A�⟺���Q���ڋߓS�F���R�c�w���ɂ������B�����̌`���猩�āA������������ɂ��錚�������˂̂���Η͔��d���ł͂Ȃ����Ɛ������Ă���B ��R���˂����݂��D�]�Q���ڂɂ������B�Â��ʐ^�ɂ͉Η͔��d���̉��˂�������A���ׂ̗ɂ͍������z�̃^���N���ʂ��Ă���B���݂������ꏊ�ɂ̓K�X�^���N�͂���A�������z�̌�i�A���M���z�����̏ꏊ�������p���Ă���̂��낤�B

��R���˂��������D�]�Q���ڂ̌��� |

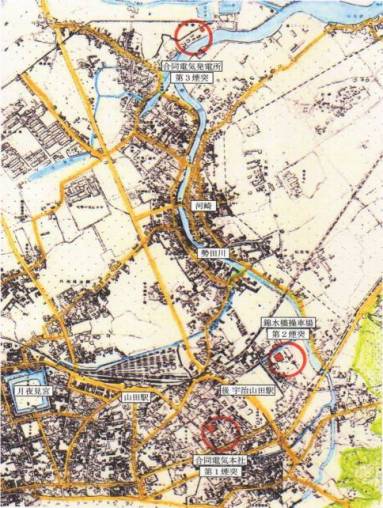

����{�鍑���n���ʕ�

���a�T�N�����y�ѐL�}�C����F���R�c�ߖT�n�}� ���g��E���F �i�����A�Q�{�}�s�d�S�͂܂��O�{�O�w(���A�{��w)�܂ł����J�ʂ��Ă��Ȃ��̂ŁA�F���R�c�w���Ȃ��j |

||||||||||||

|

�������z(��)�F�����d�C(��)�̌o�c����Îs�A�ɐ��s�ɂ�����K�X���Ƃ̑S���ƁA���M���z(��)�̌o�c����l���s�s�ɂ�����ɂ�����K�X���Ƃ̑S��������A���a�T�N�W���P���ɔ����B���a�P�Q�N�ɍ����d�C�̌�i�̓��M�d��(��)��菼��s�ɂ�����K�X���Ƃ̑S����������B (�n���W�T���N�L�O��O�d����a�R�V�N�ɐ��V���Д��s���)

���݂͓��M�K�X(��)���o�c���Ă���悤�ł����E�E�H �E�E�E�E�Ƃ������Ƃ������d�C�̓K�X���Ƃ������Ɍo�c���Ă����ƌ������ɂȂ�܂��B�i���߂Ēm��܂����B�j �O�d���(��)�F���a�U�N�Q���Q�U���ɐ��d�S������(��)�Ƃ��Đݗ��B�ɐ��d�C�S��(��)��莩���ԉ^�A�Ƃ�����A���a�P�S�N�U�����M�d��(��)���F���R�c�s�ɂ�����d�C�O���y�ѓd�C�S�����Ƃ�����A�����ɐ_�s�捇������(��)���z���������ĎЖ���_�s���(��)�Ɖ��́B���a�P�X�N�Q���ɖk���d�S(��)�A�O�d�S��(��)�A�O�d�捇������(��)�A����d�C�S��(��)�A�u���d�C�S��(��)�y�шɉꎩ����(��)�����O�d���(��)�Ɖ��́B (�n���W�T���N�L�O��O�d����a�R�V�N�ɐ��V���Д��s���)

|

|||||||||||||

|

���F�o�R�S�� �P�[�u���J�|

Google�}�b�v��g�ݍ��킹�Ē��F���܂��� |

|||||||||||||

|

���F�o�R�S������ɐ��ɎQ��Β��F���삯�� ���F�삯�˂ΕЎQ�{��Ƃ�����悤�ɁA�_�{�֎Q�w����ƕK�����F�x�̒���ɂ������暎��֎Q�w�����B���̋���暎��͕W���T�T�Tm�̒��F�x�̒���Ɉʒu���Ă����̂ŎQ�w�̕ւ邽�߂ɕ~�݂��ꂽ�B ���F�o�R�S��(��)���吳�X�N�P��28���ɐݗ�����A���P�Q�N�P�O���Q�V���ɍH���ɒ��肵�A���P�S�N�ɓ핔�E����ԂS.�R�����A����E���F�x�ԂP�P.�P�������J�ʂ����B���̊ԓ핔���畽��܂ł͓d�ԂŖ�P�R���A���₩�璩�F�x�܂ł̓P�[�u���J�[�ɕς���X���Ō���ł����B ���̃P�[�u���J�[�͓��m��̋}���z�ŁA�R���̒��߂͂��炵���A�����ɂ͈ɐ��s�̎s�X�A�C���ւ��ĂĐ_���A���������A�m�������������낷���Ƃ��ł����B��C�̂��ꂢ�ȓ��ɂ́A�ȑO�͕x�m�R��k�A���v�X�܂Ō������Ƃ����B �����̒��F�R�͌����L���̊ό��n�ŁA�S���J�ʂ̗��N�ɂ́A�N��52���l���o�R�S���ɏ�����Ƃ����L�^������B ���a�P�X�N�P���P�O���A�����m�푈�̌����Ƌ��ɁA�o�R�S���̉^�]�͋x�~�ƂȂ�A���N�W���ɂ͓S���{�݂͓P������A���[���͌R���i�Ƃ��ċ��o���ꂽ�B 1944�N�ɋx�~���ꂽ���F���̉w�E�◯���͈ȉ��̒ʂ�B �S����:�핔 - �\��� - ��F�c - ���F�� - ���� �|����:���� - ���F�x (���F���w��1970�N�ɊJ�Ƃ����ߓS���H�����F�w�ƂȂ������H) �����ł͋�����w�̈ʒu�������炸���n�֍s���Ċm�F�����B����A���F�x�R���w�̉w�ɔp�Ђ܂œo���ď�Ԃ��m�F�B |

|||||||||||||

|

�P�[�u���J�[����w����� |

|

�o�R�d�ԕ���w���� �P�[�u���J�[����ւ̋� |

|||||||||||

|

�S�H�ՂɊ|����o�R���̋� |

������̈ɐ��p�̒��] |

�o�R�������炷���� ��P�g���l�� |

��P�g���l���̓��� |

||||||||||

|

������o���Ă�������R���w�ɓ������܂������A�����͗����֎~�̏ꏊ�ł����B�X�~�}�Z���I �܊p�A�B�e�����̂Ō��J���܂� |

|||||||||||||

|

��Q�g���l�� |

�g���l���������猩�� |

|

|||||||||||

|

�P�[�u���̈������� |

|

|

|

||||||||||

|

�I�_�z�[�� |

|

|

|||||||||||

|

�ؕ������H���X�H |

�֏� |

�Q�l�����F ��_�s���(�c�ƕ��L�O�A���o��) �O�d���(��)���a36�N1�����s �}�^ ��9����ʓW��x�̃P�[�u�� �J�[�`���F�o�R�S���W�`� �ɐ��s�����y������ ����10�N2�����s �S�Ȏ��TWikpedia |

|||||||||||

|

(�H��)�d�Ԃ̊J�Ə��� �S�Ȏ��TWikpedia�ɂ����ɐ��d�C�S���������d�C�S���i��̓����s�d�j���17���A���s�d���1���������J�ƂŁA���{��7�ԖڂƂȂ���̂ł������A�Ƃ����L�q������܂����̂Ŏs�d�i�H�ʓd�ԁj�̊J�Ə��ʂ��S�Ȏ��TWikipedia���{�̘H�ʓd�Ԉꗗ���Q�Ƃ����������܂����B ���̌��ʂ͈ȉ��̒ʂ�ł����A���܂�ɂ����������āA�т�����I���̎���͑S���œS����d�Ԃ̕~�݂͂ƂĂ��������Ƃ��Ƃ��悭������܂����B�J�ƔN�����͓d�������H�����c�Ƃ��J�n�������A��Ж��͂��̎��̉�Ж����L�ڂ��Ă��܂��B ��N�͂��Ȃ蕡�G�ɘH�������ݍ����A1�s�ł͕\���ꂸ�S�Ă�ԗ������Ƃ͂ƂĂ������܂���B�ꉞ�A���ʂ͕t���܂������A�Q�l�Ƃ������Ƃł��l���������B �܂��A�������ʂ͘H�ʓd�ԂƋO���i���H��p�~�n���𑖂��Ă���j�d�ԂƂ̖��m�ȋ�ʂ͏o���܂���ł����B �J�Ə��ʂɂ��Ă͑��̕��̂��ӌ��͍���̒������ʂƑ����A�قȂ��Ă��܂����A �ɐ��d�C�S���͑S����7�Ԗڂ̊J�ƂƂ������Ƃɂ͕ς��͂Ȃ��悤�ł��B |

|||||||||||||

|

|

�J�ƔN���� |

�J�Ǝ���Ж� |

���݂̉�Ж� |

(�Q�l�����̏���) �J�Ǝ��̘H�� |

|

01 |

1895(M28)02.01 |

1978(S53)�܂łɑS�p |

�@�i���s�s�d�j������ �����ԏ�-�����|�� |

|

|

02 |

1898(M31)05.06 |

1974(S49)�܂łɑS�p |

�A���� - �����O�� |

|

|

03 |

1899(M32)01.21 |

�B�̂����l�d�C�S���A���w�i��̘Z�����w�j - ��t�w�i���E����t�w�j�� |

||

|

04 |

1900(M33)03.31 |

1956(S31)�܂łɑS�p |

�C���{�� - ���c�� - ���{�i��A�������{�j�� |

|

|

05 |

1900(M33)05.10 |

1972(S47)�܂łɑS�p |

�D�啪���i��A�x��j - �ʕ{���i��A�ʕ{�V���j�� |

|

|

06 |

1902(M35)09.01 |

�E(�S��)���� - �А��i���E�]�m���j�� |

||

|

07 |

1903(M36)08.05 |

1961(S36)�p�� |

�F�{�� - �� |

|

|

08 |

1903(M36)08.22 |

1972(S47)�܂łɑS�p |

�G�i���d�j�i�� - �V���ԁA�̂������S���i���S�j�������s�d |

|

|

09 |

1903(M36)09.12 |

1969(S44)�܂łɑS�p |

�J�i���s�d�j �z�`���F�ԉ��� - �z�`�V�� �� |

|

|

10 |

1903(M36)09.15 |

1972(S47)�܂łɑS�p |

�H�i�X�S�j���� - �_�c���ԁA�̂������S���i���S�j�������s�d |

|

|

11 |

1904(M37)05.02 |

�� |

�L�{���� �x�l - ��o�ԁA���]�� �~�m�� - �V���� |

|

|

12 |

1904(M37)07.15 |

1972(S47)�܂łɑS�p |

�K(���l�s�d)�_�ސ� - ��]���� |

|

|

13 |

1904(M37)12.08 |

1972(S47)�܂łɑS�p |

�I�i�O�����j�y��-�䒃�̐��ԁA�̂������S���i���S�j�������s�d |

|

|

14 |

1905(M38)04.12 |

1975�N�O������ԑS�p |

�_�ˁi�O�{�j - ���i�o�����j����_�}�s�d�S�i��}�j |

|

|

15 |

1906(M39)04.16 |

1941(S16)�p�� |

��z�v�ے� - ��{�ԁA�̂������S�� |

|

|

16 |

1906(M39)11.28 |

1961(S36)�܂łɑS�p |

���Ò�ԏ�O�i��̏��Éw�O�j - �O���Z���c�i��̎O���L���H�j�� |

|

|

17 |

1906(M39)12.05 |

1935(S10)�p�� |

�⑺�◯�� - ���◯���� |

|

|

18 |

1907(M40) |

1969(S44)�p�� |

�a�J - �ʐ�� |

|

|

19 |

1907(M40)03.17 |

�����S���i���S�j |

(�S��)��]�� - ���ˊ� |

|

|

20 |

1908(M41)05.18 |

(�S��)�ґ��i���E�V�����j - �������i��̔g�~��j |

||

|

21 |

1909(M42)01.01 |

1934(S09)�܂łɑS�p |

�Ԋ��w�O - ���쒬�i��A�d�d����j�� |

|

|

22 |

1909(M42)01.23 |

1971(S46)�܂łɑS�p |

�����O�i��̎s�����O�j - �a�̉Y���� |

|

|

23 |

1909(M42)02.02 |

1929(S04)�p�� |

�⍑���i��A�V���j - �����z���i��A�⍑�w�j�� |

|

|

24 |

1909(M42)10.31 |

1967(S42)�p�� |

�i���s�d�j �S�����i��̐��{�ʎO���ځj - �{�ʋ㒚�ڊ� |

|

|

25 |

1909(M42)12.28 |

�C�� - �����i�ɓߏ����j�� |

||

|

26 |

1910(M43)03.10 |

1949(S24)�^�]�x�~ |

�~�c - �k�� - ��ˊ� |

|

|

27 |

1910(M43)03.15 |

���� - �{���i���݂̎R�z�{���j�� |

||

|

28 |

1910(M43)03.25 |

���s�i���E�l���{�j-���R�� |

||

|

29 |

1910(M43)04.05 |

1971(S46)�܂łɑS�p |

�i�_�ˎs�d�j �t����i��̏t���쓹�j - �ꓹ - ����O - ���ɉw�O�� |

|

|

30 |

1910(M43)04.15 |

�� |

�V���� - ���i���݂̐������j�� |

|

|

31 |

1910(M43)08.10 |

1968(S43)�p�� |

������ԏ�O - ��m�@�ԁA�̂������S�� |

|

|

32 |

1910(M43)10.01 |

���Q���d�ԋO�� �V��������O-�Z�g�_�БO�� |

||

|

33 |

1910(M43)10.09 |

1956(S31)�p�� |

�c����-��_��-�k�k���ԁA�k�k��-�a�쒬�̂��������d�ɍ��� |

|

|

34 |

1910(M43)10.16 |

1956(S31)�p�� |

�a�� - �ɍ��ۊԁA�̂����萅�͓d�C�ɍ��� |

|

|

35 |

1910(M43)12.11 |

1944(S19)�p�� |

���c�w�O�i��A�{�БO�j - ���c�R��O�i��A�s�����j�� |

|

|

36 |

1910-11(M43-4) |

1979(S54)�܂łɑS�p |

��w�O - ���싴�� |

|

|

37 |

1911(M44)02.02 |

1956(S31)�p�� |

���� - ���m���ԁA�̂������d���ɍ������o�ē����S�������� |

|

|

38 |

1911(M44)02.11 |

2005(H17)�܂łɑS�p |

�_�c��-��L�m�A������-�������� |

|

|

39 |

1911(M44)06.05 |

2000(H12)�܂łɑS�p |

�k��B���i���{�� - �呠��ԁj |

|

|

40 |

1911(M44)08.08 |

�� |

����� �Ò� - ����ԓd�� |

|

|

41 |

1911(M44)08.22 |

�i���d�j��� - �R���(�s�d�r���) |

||

|

42 |

1911(M44)09.01 |

1962(S37)�܂łɑS�p |

�����ԏ�i��A����w�O�j - �N���� |

|

|

43 |

1911(M44)09.01 |

�Z�g - �{���A�D�m�� - ����i���݂̓��㉷��j�� |

||

|

44 |

1911(M44)12.01 |

1980(S55)�p�� |

�b���{�� - �s�m���i���݂̑召�H�j�� |

|

|

45 |

1912(M45)02.18 |

�����S���i���S�j |

�`�n���i���ݔp�~�A���É��s�M�c��j - ���ԁi���E��쒬�w�j |

|

|

46 |

1912(M45)04.30 |

�o���i���݂̊����w�u�x�����t�߁j - ������ |

||

|

47 |

1912(M45)05.05 |

�� |

���R�w�O - �鉺�Ԃ��J�� |

|

|

48 |

1912(M45)05.25 |

�V�O�͓S�� ��v�� - ���r�� (0.7km) �̎x�� |

||

|

49 |

1912(T01)08.15 |

�Ð쒬-��֎�����~��ԁA��֎�-�D�m�Ҋ� |

||

|

50 |

1912(T01)09.01 |

�M�c�`�n�� - �M�c�_�ˋ��ԁA���z�n - ��z�ّO�� |

||

|

51 |

1912(T01)10.17 |

�����d�C�O�� ������ - ���������� |

||

|

52 |

1912(T01)11.03 |

�� - �s��i���E���]�ː�w�����j�E�ȋ��i���E�����j - �Ė��� |

||

|

53 |

1912(T01)11.23 |

�L���w�O-�������ԁA������-��싴-��K�����l�ԁA�����x-������ |

||

|

54 |

1912(T01)12.01 |

�i�������s�d�j�J�R�����V��-�J�R�� |

||

|

55 |

1913(T02)03.01 |

��Ái���E�l��Áj-�V���i���E�V���{���j�� |

||

|

56 |

1913(T02)04.13 |

�\�����i���݂̐쐼�\�����j - ��m�����ԁi���݂̈�̒����j |

||

|

57 |

1913(T02)04.15 |

���� - ���z�� |

||

|

58 |

1913(T02)06.29 |

���_��-����Ԃ��d���i�k�C�����̘H�ʓd�ԁj����сA�V��ԌɊ��� |

||

|

59 |

1913(T02)07.18 |

1958(S33)�܂łɑS�p |

����-���g���� |

|

|

60 |

1913(T02)09.01 |

�x�R�w�O-�x�쏬��A�x�R�w�O-���ȗցi���݂̊ۂ̓��j-������ |

||

|

61 |

1913(T02)12.20 |

�V���� - ���V��F�� |

||

|

62 |

1914(T03)04.30 |

�̂��Q�{�}�s�d�S�A��{�� - �ޗǁi���V���̉��w�j�� |

||

|

63 |

1914(T03)05.03 |

1933(S08)�p�� |

���O - �� |

|

|

64 |

1914(T03)08.11 |

1971(S48)�܂łɑS�p |

���c�� - ���Ί� |

|

|

65 |

1915(T04)09.19 |

1972(S47)�p�� |

�Ԋ�������i�������j - �������i�����j�� |

|

|

66 |

1915(T04)09.20 |

1933(S08)�p�� |

�{��-���ʊ� |

|

|

67 |

1915(T04)11.16 |

�� |

�a�@���i���E�����w�t���a�@����o����t�߁j - �z���� |

|

|

68 |

1915(T04)12.21 |

1931(S06)�p�� |

���c - ���� |

|

|

69 |

1916(T07)11.21 |

�剮 - �ێq���ԁA |

||

|

70 |

1917(T06) |

1955(S30)�܂łɑS�p |

�L�� - �쒬�ԁA���c�� - ���C�� |

|

|

71 |

1917(T06)05.20 |

1957(S32)�p�� |

�����w�O - �����O�� |

|

|

72 |

1917(T06)06.16 |

�z�n - ��i�V�c�� |

||

|

73 |

1917(T06)12.30 |

1972(S47)�܂łɑS�p |

�ю��� - ������� |

|

|

74 |

1918(T07)08.12 |

������A��l����A����� |

||

|

75 |

1919(T08)02.02 |

1965(S40)�܂łɑS�p |

����w�O - ���꒬ - ���Z���� |

|

|

76 |

1920(T09)11.03 |

1934(S09)�p�� |

��� - ���V���ԁA�̂��Q�n�d�͂����� |

|

|

77 |

1921(T10)04.01 |

�\�O - �W�H - �L�� |

||

|

78 |

1921(T10)06.17 |

1941(S16)�܂łɑS�p |

�ؐ��O�D�� - �؊� |

|

|

79 |

1921(T10)08.26 |

1972(S47)�܂łɑS�p |

���� - ���E�i���E���E�w����j�� |

|

|

80 |

1921(T10)12. |

1936(S11)�p�� |

���ߐ{�� - �֒J�� |

|

|

81 |

1922(T11)01.21 |

1966(S41)�p�� |

�H�c�i��̐V��H���j - �y��� |

|

|

82 |

1922(T11)02.04 |

1944(S19)�p�� |

�̂������d�� �����w�O�`�ܑ哰�O�i��̏����C�݁j�� |

|

|

83 |

1922(T11)06.28 |

1975(S50)�܂łɑS�p |

�É��w�Ƒ鏠���w�� |

|

|

84 |

1922(T11)10.22 |

1963(S38)�܂łɑS�p |

�ۋT�ʒ� - �P�ʎ��i��̑P�ʎ��Ԗ�O�j�� |

|

|

85 |

1922(T11)12.28 |

1966(S41)�p�� |

�l�c�|��l�ԁA�̂������ |

|

|

86 |

1923(T12)03.11 |

(�S��)�ڍ����ڍ� - �ێq�� |

||

|

87 |

1923(T12)08.19 |

���� - �P�H�� |

||

|

88 |

1923(T12)08.31 |

�r�c�i���݂̏�F�{�j - �k�甽�����i�̂��̍L���j�� |

||

|

89 |

1923(T12)12.20 |

���m�o���㒚�� - �c�m�Y�� |

||

|

90 |

1924(T13)02.01 |

1954(S28)�܂łɑS�p |

�N - ��{�i��A�������j�� |

|

|

91 |

1924(T13)02.23 |

�����V-���c�i���݂̐_���j�� |

||

|

92 |

1924(T13)04. |

1964(S39)�p�� |

���{-��Ԋ� |

|

|

93 |

1924(T13)04.12 |

�����{�S��(���S) |

�����i���E���S�����i�V�_�j�j-�v���āi���E���S�v���āj�� |

|

|

94 |

1924(T13)04.13 |

���� - �э�i���݂̉Ԑ���j�� |

||

|

95 |

1924(T13)08.01 |

�F�{�w�O - ��s�����Ԃ���ѐ��O���������� - ���O���� |

||

|

96 |

1924(T13)10.12 |

1980(S55)�܂łɑS�p |

�x�R�k���w - �l���w�� |

|

|

97 |

1925(T14)03.31 |

1938()�p�� |

�p�Ւ��i�{�БO�j�`�F������� |

|

|

98 |

1925(T14)03.24 |

(�S��)�{���w - �������q�w |

||

|

99 |

1925(T14)06.05 |

�{�d��� - �������� |

||

|

100 |

1925(T14)06.05 |

1937(S12)�p�� |

�������`�x�m�d�@�O�� |

|

|

101 |

1925(T14)06.14 |

1961(S36)�p�� |

���� - �����i��̏H�ۉ���j�� |

|

|

102 |

1925(T14)07.14 |

�L���w�O - �_�� - �D�؏\���H�� �A�x�� �_�� - �������� |

||

|

103 |

1925(T14)11.03 |

�k�� - ���Y���i���E�F����j�� |

||

|

104 |

1925(T14)11.10 |

1933(S08)�p�� |

�̂��o�ʉ���(��) �w-����� |

|

|

105 |

1926(T15)03. |

1971(S46)�܂łɑS�p |

������ - �����d�� |

|

|

106 |

1926(T15)04.06 |

1971(S46)�p�� |

�����w�O - ���� - ���쒬�� |

|

|

107 |

1926(T15)10.09 |

1938(S13)�p�� |

���� - ������ |

|

|

108 |

1926(T15)11.25 |

1976(S51)�p�� |

(���s�d)���w�O - �咬�꒚�ځA���ܔԒ� - �r�� |

|

|

109 |

1926(S01)12.25 |

1971(S46)�܂łɑS�p |

���� - �d�m�Y |

|

|

110 |

1926(S01)12.26 |

�ɐ��d�C�S���i�ʉ�Ёj |

�ÐV�n - �l���s�ԁA�ɐ��ᏼ - �ɐ��_�ˊԓd�� |

|

|

111 |

1927(S02)02. |

1972(S47)�p�� |

����-����� |

|

|

112 |

1927(S02)12.01 |

1954(S29)�܂łɑS�p |

���� - �l�c�R�� |

|

|

113 |

1927(S02)04.10 |

1967(S42)�p�� |

�i���s�d�j �{�ʋ㒚�� - ���z�� |

|

|

114 |

1927(S02)07.01 |

1975(S50)�p�� |

����c - �_�˓����� |

|

|

115 |

1927(S02)09.17 |

1944(S19)�p�� |

�K���w�O - �{�� |

|

|

116 |

1928(S03)11.03 |

���R��ˑO�w���琼�厛�w�̊� |

||

|

117 |

1929(S04)01.05 |

1952(S27)�p�� |

��� - �V�{�ʊ� |

|

|

118 |

1929(S04)06.30 |

1934(S09)�p�� |

�̂��D�y�x�O�d�C�O�� �D�y�S���⑺�厚�~�R�n�� |

|

|

119 |

1929(S04)11.03 |

1956(S31)�p�� |

�l����_�y��-�l���\�����ڊԋy�сA��������k�s�O-���� |

|

|

120 |

1929(S04)11.23 |

1939(S14)�p�� |

�Ǖ� - ���w�O�� |

|

|

121 |

1930(S12)04.10 |

1937(S12)�܂łɑS�p |

�c���H����d�� |

|

|

122 |

1933(S05)05.01 |

1962(S37)�܂łɑS�p |

�v��-���i��̍b����j�� |

|

|

123 |

1933(S08)04.01 |

1999(H11)�܂łɑS�p |

���։� - ������ |

|

|

124 |

1936(S11)05.05 |

1975(S50)�p�� |

�k�����i�{���j�ᏼ - �k�� �A�l�m��������� - �l�m�� |

|

|

125 |

1944(S19)10.14 |

1969(S44)�܂łɑS�p |

(���s�d)���w�O-�n�c�ܒ��ڊ� |

���Ȃ��́@�@�l�ڂ̖K��҂ł�

�{�� �@���